□本报记者 张海涛

10月的平顶山市马棚山,风力发电机叶片缓缓转动,光伏电池板在阳光照耀下熠熠生辉,中国平煤神马集团的全钒液流电池储能电站正源源不断地储放电能。

这家历史悠久的知名煤炭企业,如今正实施绿电替代工程、向新能源领域进军;这座曾因煤而兴的资源型城市,也正从“黑色煤城”向“生态美城”蝶变。

“十四五”期间,平顶山树牢绿色发展理念,扎实推进生态文明建设,全力打好污染防治攻坚战,加快推动产业转型升级,持续绘就生态画卷、奏响绿色旋律。

1 全力攻坚治污 筑牢生态基底

9月25日上午,平顶山全市大气污染防治重点区现场会在石龙区召开,强调生态环境保护既是重大政治问题、经济问题,也是重要民生问题、社会问题,要求全市上下以更大决心、更实举措、更硬作风,强力推进污染防治攻坚和生态文明建设,确保生态环境质量持续改善、提升进位。

这是平顶山全力推进污染防治工作的缩影。“十四五”期间,平顶山市通过清单化部署治污任务、责任化明确攻坚主体,将“生态优先、协同共治”的导向融入政策制定、任务落实全过程,推动污染防治从“单点突破”向“系统治理”转变,统筹污染防治攻坚与经济高质量发展,把绿色发展要求落实到经济社会发展全过程。

严格的监督考核机制是确保生态保护责任落实的关键。平顶山市充分发挥人大、政协监督作用,将生态环境保护纳入重点监督事项;扩大群众的知情权、参与权、表达权、监督权,形成“监督+共治”的生态环境保护新模式。

构建市级领导督导、部门专班推进、属地狠抓落实机制,整合发展改革、工信、生态环境等部门力量,形成目标同向、行动同步、责任同担的“大环保”格局,全力打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”,环境质量改善情况稳居全省第一方阵。

“三大保卫战”的成果数据印证着制度执行的力度。

蓝天保卫战是平顶山市污染防治的头号工程,当前平顶山市的空气治理成效,从一组生态补偿金数据中可见一斑。

2025年6月,平顶山获得793万元生态补偿金,在全省8个可得补省辖市中名列第二;8月,再次获得713万元补偿金,位居全省第三。从昔日“支偿”到如今“得补”,勾勒出平顶山市空气质量改善的上升曲线。

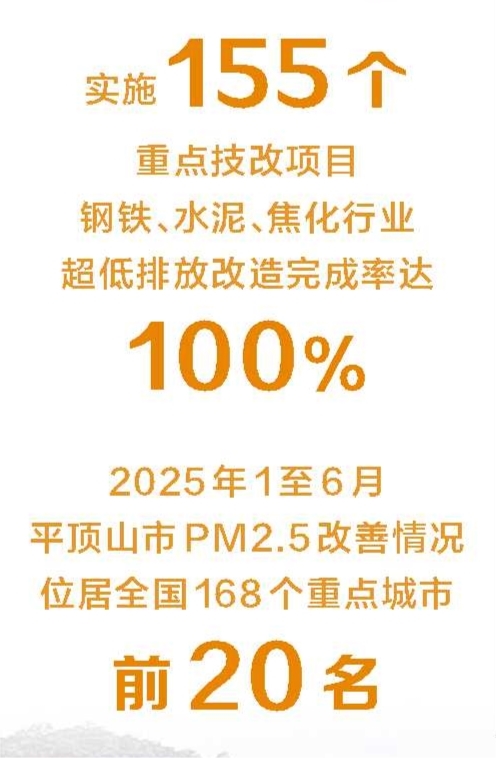

生态环境部公布的数据显示,2025年1月至6月,平顶山市PM2.5改善情况位居全国168个重点城市前20名,这是大气污染防治攻坚战中具有里程碑意义的成绩。

空气治理成效显著,生态补偿金全省领先,精准治污是成绩背后的关键举措。

平顶山市建立了“预警—响应—处置”快速机制,对监测数据异常波动情况第一时间溯源分析,及时采取应急管控措施。聚焦工业排放、餐饮油烟、建筑工地扬尘等重点领域治理,加快推进重点行业清洁生产改造和超低排放升级。空气质量走航监测车全天候巡查,176家重点企业安装在线监控,数据实时接入省监控系统。

秋日的北汝河,碧波荡漾,这幅山水画卷彰显着碧水保卫战的累累硕果。

平顶山市统筹推进“四水同治”,深入开展河湖水生态环境治理。目前,全市41条国家监管、77条省级监管水体已完成治理,集中式饮用水源地达标率100%。

河长制全面深化,全市上下通过开展多级河长巡河,发现问题立即整改。同时,该市扎实推进“无废城市”建设、农村黑臭水体治理和生活污水处理设施基本全覆盖,目前劣V类水体和县级城市及县城建成区黑臭水体基本消除。

净土保卫战稳步推进。平顶山市加强土壤环境分区管控,严格农用地分类管理和建设用地准入管理。2024年全市受污染耕地安全利用率100%,重点建设用地安全利用得到有效保障,危险废物规范化管理抽查合格率保持100%。

2 着力加快转型 绿色低碳发展

针对产业“偏粗、偏重”短板,平顶山市从产业、能源、运输结构入手,积极推动生产方式绿色转型。

加快传统产业绿色化改造。平顶山市通过实施155个重点技改项目,钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造完成率达100%,挥发性有机物治理年度任务完成率达100%。开展环保绩效分级“创A晋B”行动,常态化帮扶企业,全市环保绩效B级及以上企业已达140家。累计创建19家国家级绿色工厂、2家国家级绿色工业园区,绿色制造体系日臻完善。

积极布局绿色低碳产业。尧山实验室、炼焦煤资源绿色开发全国重点实验室等12个省级以上研发平台相继落地,在固态电解质膜、钠离子电池等绿色能源领域取得重要突破,形成“基础研究—技术攻关—产业转化”的绿色创新链条。

通过传统产业绿色转型与新兴产业创新培育,全市产业正实现从“高耗高排”到绿色低碳的根本性转变,既实现了经济效益与生态效益的双赢,更为构建现代化产业体系注入了强劲的绿色新动能。

优化能源供给,建立清洁低碳体系。大力培育光伏、风电等可再生能源,同步推进抽水蓄能等调节性电源建设。截至2024年年底,全市发电装机容量达1017.43万千瓦,其中并网风电装机183.93万千瓦,同比增长7.0%,并网太阳能发电装机336.11万千瓦,清洁能源占比显著提升。

连片的光伏板在阳光下有序铺展,将光能转化为清洁电力,持续为尼龙新材料开发区的企业车间输送动能——这成了园区里一道亮眼的绿色风景线。

绿电带来的不只是电费的节省,更有市场竞争力的隐性提升。

平顶山中科瑞景气体有限公司是该园区的一家外向型企业,自从改用绿电生产,每年能省下50余万元电费,而且其产品在欧盟市场的环保认证变得更加顺畅,订单量增长了15%。“现在出口产品不用再为碳足迹问题犯愁,这是比低价更重要的优势。”该公司负责人说。

如今,像这样依托绿电生产的场景,正在开发区的56家企业中同步推进。

调整运输结构,构建高效交通网络。平顶山市以“降排放、优结构”为导向,精准疏通污染治理关键环节,着力构建与高质量发展相匹配的低碳高效运输体系。加快推进“公转铁”“公转水”项目建设,充分发挥既有线路效能。集装箱公铁、铁水联运量年均增长15%以上,市内水路货运量突破200万吨。目前全市铁路货运量占比达17.7%,高于全省平均水平13.1个百分点,移动源污染强度显著下降,绿色运输网络日益完善。

久久为功,厚积薄发,全市提前完成“十四五”能耗强度下降目标,获省通报表扬。

3 聚力增绿扩绿 提升幸福指数

平顶山市秉持生态优先、以人为本理念,围绕群众用水安全、呼吸清新、环境宜居需求,构建城乡联动、部门协同、群众参与的全域共治格局。

国土绿化提速行动工程深入实施,平顶山的绿色版图不断扩大。

“十四五”以来,推进国土绿化巩固提升行动,累计新造林18.197万亩、森林抚育58.2万亩,6县(市、区)全部创建为省级森林城市。从城市公园到乡村林地,从河流沿岸到矿山复绿,全域绿化不仅让“绿量”持续增长,更推动自然保护地建设、湿地修复与生物多样性保护形成协同效应。

今年,两条新建生态路成为城市的焦点,彰显着人与自然和谐共生的理念,也让市民在家门口乐享诗和远方。

“49.5生态环湖路”绿树掩映、花草相间,将白龟湖的湖光山色、城市风貌与百姓生活紧密相连,绘就了一幅“城湖共生、人水相亲”的生态画卷;“1957北部环山生态路”满目苍翠,解决了市区北部山区交通设施差、生态环境不佳的问题,打造出“山在城中、城在山中”的独特风貌。

出台《关于全面推进美丽幸福河湖建设的决定》《平顶山市全面推进美丽幸福河湖建设实施方案(2025—2030年)》等,美丽幸福河湖建设行动全面启动。完成河湖生态缓冲带修复30公里、湿地恢复8平方公里,重点河流断面达标率达90%以上。地表水水质优良断面比例位居全省前列,入选国家节水型城市。

作为国家首批市级水网先导区,平顶山确立了“九横三纵、一网贯通”的水网主框架,加快推进水系连通。郏县如今全县三分之一的村庄实现以水绕村、以水靓村、以水活村,清流沿“五横十三纵”水网奔腾,水清岸绿的生态画卷在乡村铺展。

《平顶山市2024年环境状况公报》显示,全市拥有各类自然保护地17处,湿地总面积67.2万亩,陆生脊椎野生动物369种,其中鸟类280多种,国家一级保护动物25种、国家二级保护动物92种。调查发现,国家一级保护动物黑鹳、青头潜鸭、中华秋沙鸭,国家二级保护动物中华斑羚、豹猫种群明显增加。

骑行爱好者的笑声掠过生态环湖路,尼龙丝织就的绸缎飘向世界,乡村的污水被清泉取代……一幅幅画面,共同讲述着平顶山生态蝶变的鲜活故事。

生态文明建设没有终点,只有连续不断的新起点。面对“十五五”新征程,平顶山将以更大力度推进生态文明建设,让“煤城变绿城”的故事持续书写,让市民在“推窗见绿、出门入园”中收获更多幸福感。

豫公网安备41040202000204号

豫公网安备41040202000204号